こんにちは。

弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。

田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?

有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!

地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。

片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。

南房総の祭礼といえば、千葉県無形文化財の指定をうけた「やわたんまち」が有名です。

動員数やら観光課客の人数とか合わせたらとっても大きいのは間違いない。

でも、南房総にはこの「やわたんまち」よりもさらに規模の大きなお祭りが行われてます。

今回はこの南房総最大級の規模を誇る「千倉祭礼」をピックアップしました。

ではでは早速!

千倉祭礼について

「千倉祭礼」は、旧千倉町の開催される町を挙げての合同祭。

千葉県の南、房総半島の南に位置し、漁業の盛んな町です。

旧千倉町は、現在南房総市に属します。

平成の市町村の合併を受けて、富浦町、富山町、三芳村、丸山町、和田町、白浜町と南房総市となりました。

市内で最大の人口地区ですが市役所はなく、代わりに千葉県の水産試験場などの行政機関も多く、南房総市の経済の中心地区。

「千倉祭礼」は、千倉の漁港を中心に行われ、町内ほとんどの地区が参加する大変大きな祭礼です。

祭礼日

7月第2土日(※本来は7/7、8)。

祭礼内容

祭礼期間は2日間で、前日より各神社付近で山車や屋台の引き回しが行われています。

1日目のお昼頃から各地区の神輿・山車・屋台の曳き回し行われ、夕方には7基の神輿が千倉漁港に集合します。

2日目は山車や屋台が中心となり、町中に祭囃子が響き渡ります。

両日とも国道410号が6km近く歩行者天国へ。

町中が賑わう南房総の最大級のお祭りは端から端まで見るのは大変ですが、とても見どころの多いお祭り。

とにかく大きな祭礼ですので、2日間かけてみることをおすすめします。

金曜日から山車などが繰り出し祭りを盛り上げて行きますので、実質3日間の祭礼期間があると思ってよいくらい。

千倉の大橋から千倉町役場手前までの6kmの歩行者天国では、提灯が灯され、夜には祭囃子が響き、神輿がモミサシするメインストリートとなります。

参加地区

大川、千田、平磯、川口、忽戸、平舘、北千倉、南千倉、寺庭、谷津、岡瀬田、上瀬戸、下瀬戸、矢原、椎木原、白子(南北・元田)、三嶋(三嶋・仲原)の17地区。

各神社が、山車・屋台、神輿、子供神輿を所有する所が多く、出御する神輿数や山車・屋台の数は神輿13基、子供神輿13基、山車・屋台が10台ののべ36にもなり、祭礼の規模が伺えます。

※多少の±はあるかと思いますので、予めご了承ください。

安房の彫刻師たちが腕を競う山車と神輿

大川(長尾神社)

大川は千倉町の南に位置する地区で、長尾神社を祀ります。

大神輿と子供神輿があり、大神輿は100年以上前につくられたといわれています。

屋台も所有しており、平成初期に製作され彫刻は後藤義徳によって彫られました。

千田(高皇産霊神社)

千田は大川のすぐ隣に位置する、千倉町の南入口に位置します。

鎮守の高皇産霊神社は、海岸線より離れた少し高台にあります。

屋台と神輿があります。

屋台は平成10年ごろに作られたもので、後藤義徳による彫刻。

これ以前は山車であったと聞いています。

神輿はおそよ1トンもある大変重たい神輿。

明治時代に作られたもので、地元の大工:石井五郎七と彫刻:後藤義信が手掛けました。

修理は今でも石井氏のところで行われています。

平磯(諏訪神社)

平磯は千倉の道の駅「潮風王国」の辺り千倉町の中央に入るあたりの地区。

諏訪神社が祀られ、祭礼時に「平磯の三番叟(さんばんそう)」なる歌舞伎芝居が演じられます。

忽戸の荒磯魚見神社の三番叟と併せて「千倉の三番叟」として千葉県の無形民俗文化財に指定され、今も精進した料理を食べ練習を重ねた小学生がその伝統を守っています。

詳しくは忽戸三番叟・平磯三番叟/千葉県公式観光情報サイト-まるごとe! ちば-をご覧ください。

祭礼時には山車の曳きまわし、子供神輿も出御し祭りを盛り上げます。

山車は南千倉から譲り受けたもので、人形は「伊弉冉命(いざなみのみこと)」。

川口(鹿嶋神社)

川口は千倉町の中央にあり、鹿嶋神社が鎮座します。

1月19日と7月の第2土曜日の千倉の祭礼の時に行われる「ミノコオドリ」は、館山市波佐間の諏訪神社と「南房総のミノコオドリ」として国の記録選択文化財となっています。

富をもたらす弥勒信仰と悪霊払の鹿島信仰の踊りで、波佐間の他に館山市の洲崎神社にも同様の踊りが残っています。

ミノコオドリは(国指定)南房総地方のミノコオドリ | 館山市役所を参考下さい。

屋台、神輿・子供神輿を持っています。

屋台は大正10年代に南房総市元三芳村平群から担ぎ屋台を購入し、昭和33年に土台を改修したもので、後藤義徳作の彫刻が彫られています。

神輿は台輪が130センチと兎角大きいですが、理由は台輪が2重構造になっていため。

神輿本体台輪は107センチで、明治28年ごろ初代後藤義光の作品。

館山市波佐間のミノコオドリ

館山市波佐間のミノコオドリ

忽戸(荒磯魚見根神社)

千倉町の中央に位置し、忽戸(こっと)と読みます。

祀るのは荒磯魚見根神社(あらいそうおみねじんじゃ)で、平磯の諏訪神社とともに「千倉の三番叟」として千葉県の無形民俗文化財に指定され、少年らによる歌舞伎芝居が演じられます。

五穀豊穣を祈願する舞で、毎年千倉の祭礼の時に奉納されます。

忽戸三番叟・平磯三番叟/千葉県公式観光情報サイト-まるごとe! ちば-に詳細情報あります。

また、1月2日には湯立神事が行われます。

湯立神事とは神楽の一種で、大釜に沸かした湯に笹を入れてふりかけ悪霊をはらうもので、この湯をかぶると厄払いになると言われています。

祭礼時には屋台が曳き回されます。

特徴は破風上部に飾られた金の鳳凰で、彫刻自体は県外でされたものと言われています。

平舘(神明神社)

平館は千倉漁港の南側の地区です。

神明神社が鎮座し、大変立派な社殿が建っています。

祭礼時に山車と神輿・子供神輿が出御します。

山車は後藤義孝の彫刻で、囃子座上部に鳳凰を飾り、人形は神武天皇です。

神輿昭和35年に作られたもの。

1日目の夕方に千倉漁港に集合し、他地区とのモミサシの競演をします。

ちなみに千倉の神輿は台などには乗せず地べたに直接置かれます。

これは大原などの外房などにもみられる風習。

北千倉(千倉神社)

北千倉は千倉漁港北側市街地にあります。

鎮座する千倉神社は江戸後期の創立と言われ、平成にはいって社殿を新しく建て直しています。

通称「うば神様」。

山車と神輿、子供神輿があります。

山車は、昭和25年に地元大工小川亀吉が製作、昭和40年代に幕を改修しています。人形は弁財天で、祭りに花を添えます。

昭和16年作の神輿は黒塗りで、千倉では珍しく頭上に宝珠。

彫刻は三代目後藤義光のものです。

1日目には、神輿が千倉漁港に出向き、他7基の神輿と共に行動をします。

南千倉(熊野神社)

南千倉は千倉漁港のそばの広い海水浴場を有する地区です。

やや内陸に入った辺りに熊野神社を祀ります。

彫刻師初代後藤義徳が手掛けた山車には、「伊弉冉命(いなざみのみこと)」が納められています。

神輿は白木造り。

昭和32年行徳にて作成されていますが、様式は古いものだそうで先代の神輿に倣って作られたものと考えられています。

山車の他に、白木造りの神輿と子供神輿があります。

神輿は祭りの1日目に千倉漁港へと練り出し、集まった神輿とモミサシが行われます。

寺庭(八幡神社)

千倉の中心住宅街に寺庭はあります。

八幡神社を祀っていて、つい最近社殿が新しくなりました。

御神体は背後の巨大な磐座(いわくら)。

千倉祭礼では、神輿・子供神輿とともに屋台が出祭します。

屋台は、初代後藤義徳・後藤義孝によって彫られ、破風上部や柱など千倉の中でも彫刻の多さは随一で大変見物です。

神輿は昭和の初めごろにつくられたようで、その後平成に入り何度か修復されています。

1日目は神輿がメインとなる日で、夕方に7基の神輿が千倉漁港に集まり、寺庭の神輿もこれに参加しています。

谷津(高家神社)

谷津は海岸線より少し内陸に入ったところにあります。

鎮座する高家神社(たかべじんじゃ)は、日本で唯一の料理の神を祀る神社として知られています。

祭神は「磐鹿六雁命(いわかむつかりのみこと/尊称:高部神) 」で、料理関係者や味噌醤油などの醸造業者の信仰を集めています。

5、10、11月の例祭では包丁式が行われ多くの人が参拝に訪れます。

また、毎月17日には「包丁供養」も行われ、料理の神社である特色が伺える神社です。

千倉祭礼には、神輿・子供神輿が出御します。

神輿は昭和48年作られました。

勝山の浮島にもいる料理の神様?

勝山の浮島にもいる料理の神様?

岡瀬田(八幡神社)

岡瀬戸はJR千倉駅の周辺の瀬戸地区でも内陸にあります。

高家神社のすぐそばにある八幡神社を祀ります。

祭礼時には神輿が出祭します。

昭和37年後藤義徳の作で、黒塗りの神輿です。

上瀬戸(水神社)

上瀬戸は千倉の中でもやや内陸の地区になります。

由緒等は不明ですが、水神社を祀っています。

神輿が出御します。

下瀬戸(根之神社)

下瀬戸は瀬戸地区の海側にあたります。

矢原とともに根之神社を祀り、彫刻の立派な神輿があります。

矢原(根之神社)

千倉町の北側の地区で、下瀬戸と一緒に根之神社を祀っています。

祭礼時には子供神輿が出御します。

中瀬戸(八剣神社)

JR千倉駅からとなりのJR千歳駅の間にある地区です。

八剣神社が鎮座し、子供神輿が千倉祭礼では練り回されます。

椎の木原(稲荷神社)

椎の木原はJR千倉駅周辺の地区です。

稲荷神社が鎮座し、大人神輿、子供神輿ともにきらびやかな神輿が出祭します。

千倉町白子(南北・元田)・丸山町三嶋(三嶋・仲原)(三嶋神社)

道の駅「ローズマリー公園」周辺の地区で、三嶋神社を総社としています。

八雲神社として出祭し、白子南北、白子元田には神輿・子供神輿が出御します。

三嶋からも神輿が出御するようですが、申し訳ありません、どのようなくくりなのかこの4地区の詳細等はよくわかりません。

白子は10月に丸山地区として秋祭り(安馬谷祭礼、もしくは国中の祭りともいう)を行っています。

この時白子からは山車が出祭。

安馬谷の祭礼はこちら

安馬谷の祭礼はこちら

< 参考文献・サイト >

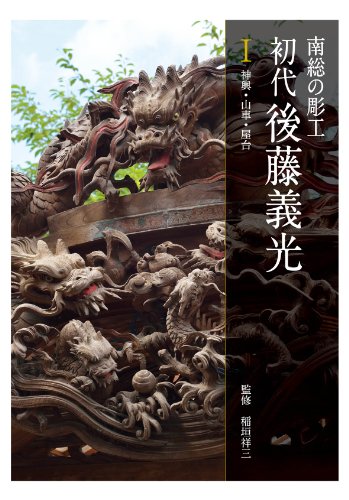

南房総の寺社や神輿を支える宮彫師

後藤義光の作品集(引用:amazon)

南房総でなくてはならない宮彫師がいます。

それは後藤義光。

この後藤義光から出た一派は、安房地方を中心に寺社や神輿、山車などの彫刻を手がけた地域に根差した宮彫師です。

その先陣を切った後藤義光は、この千倉町出身。

江戸の宮彫師に弟子入りし、その後相模国(神奈川県)で活躍、そして生まれ故郷千倉町にもどって大いに活躍した人物です。

後藤派の宮彫師については、こちらの記事で詳しく解説しています!

「宮彫師(みやぼりし)」とは、神社仏閣の彫刻を担当した大工のこと。

「宮大工(みやだいく)」は良く聞かれたことがあるかもしれませんが、こちらは建物本体担当の方たちなんです。*1

この宮彫師、いつから存在が確認されていたのかというと、安土桃山時代からだと言われています。

寺社に龍の彫刻や神話や伝説を題材にした彫刻があるのが当たり前だと思われていますが、実は古来寺社にはそのような装飾はほとんどありません。

これは、江戸時代にに入り幕末頃に最盛期を迎えた比較的新しい表現方法。

名の知れた宮彫師といえば「左甚五郎」で、みなさんもご存知の日光東照宮の眠り猫は大変有名ですよね。

鴨川出身の「波の伊八」も葛飾北斎の絵図に影響を与えた人物としても知られています。

後藤義光も関東南で多くの作品が残され、ようやく研究が進み始めたばかりのまだまだ全国区でみたら無名の宮彫師です。

後藤派の彫刻は龍の彫刻に大変優れているとされ、南房総のお寺や神社、神輿や山車にはなくてはならない一派です。

とくに千倉は、寺社のいたるところにその作品が!

そしてお祭りに出ている神輿や山車にもぎっしり。

千倉も観光地として魅力あんのかな~と言われたりしますが、いたるところにこの後藤一派の彫刻が点在しています。

これだけ見に行ってもアルバムが出来るくらいです。

それだけのところに、さらにこの神輿、山車の数です。

見どころがないはずがない!

それに、国や県の文化財にも指定されているミノコオドリや三番叟、日本に一つだけの料理の神社(高家神社(たかべじんじゃ))など、千倉町には見どころがたくさん。

お祭りの時期でなくても、楽しめます。

泊まるところも結構あるし、最近は若い人向けのカフェがたくさん出来てきたので、ゆっくり滞在することもできます。

海を見て、歴史を感じて、お祭りの熱気をもらう。

きっと、夏のよい思い出になるはず。

だから千倉に遊びに来てね~

道の駅潮風王国の船は、子供たちに大人気だよ~

お花狩り超楽しい。

千倉の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や

じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。

ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。

宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。

以上「おらがまち」まちこでした。

・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方

・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)

(広告)

・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!

・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略

・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)

(広告)

あなたも自分の地元のお祭りをネットで情報発信してみませんか?

同志たちよいざ行かん!

*1:宮大工が彫りをするこもあります。宮彫師と宮大工を総称して宮大工とすることも。